tenjuu99(天重誠二)

@tenjuu99@hollo.tenjuu.net

[展示のお知らせ] SPACE NOBI では、10月23日(木)から11月24日(月・祝)の期間、櫻井崇史「絵を見る会」を開催します。是非ご覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

https://space-nobi.net/exhibition/2025/appreciate_pictures

2025.10.23(木) 〜 11.24(月・祝) 月火金休

開廊時間: 水木 17:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00(最終日含む) ※ただし、10月26日はイベントのため17時閉廊

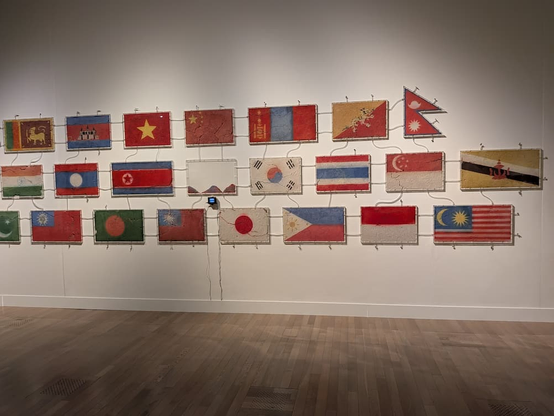

櫻井は、3D空間上にスキャンされた粘土を支持体として絵を描いています。櫻井の画面に現れる抽象的な黒い背景、3Dとしてスキャンされた粘土、描画されたイメージという関係は、通常の絵画における描画行為が、支持体を被覆するようにイメージを形成するものであるという関係性を、メタ的に言及しつつ脱臼させています。また、3D空間内での描画行為の明示によって、コンピュータグラフィクスであると同時にアナログな絵画であるという、奇妙なユーモアを生みだしています。

櫻井は、従来から自宅やオンラインなど多様な発表形態を模索しており、本展覧会においても、「絵」をめぐる制度的な問題を批判的に検討し、デジタル時代の発表形態を展開しています。

本展会期中の10月26日(日)にはトークイベント「制度、絵、デジタル」(ゲスト: gnck 有料・予約制)、11月15日(土)には、明源と櫻井崇史による図像観察ワーク「絵をさわる人をさわる--絵の内在的観察」(無料)を行ないます。

どうぞご期待ください。